電力自由化政策

No.3 自由化の方法

電気事業には (1)発電→(2)送電→(3)システム・コントロール→(4)配電→(5)供給という機能があります。(2)〜(4)は自然独占ですが、(1)の発電と(5)の供給には競争が導入できます。発電市場は多くの競争者の存在が可能です。しかし、供給市場が自由化されない限り電気事業は競争的にはなりえません。

でも、新規参入者が新たに送電線を作るのでは非効率極まりなしです。ですから既存の送電網を利用した競争的な供給はどのようにすればいいかという問題になります。方法としては送電線の使用料(託送料)を電力会社に支払う方法と、電力を完全に無名な商品として扱うプール制があります。イングランドの自由化は国営企業の民営化だったのでプール制を採りましたが、うまく機能せずNETAという制度に変えました。

既存事業者と新規参入者が同じ条件で送電網を使用できることが対等な競争のための前提です。しかし、送電網は既存電力会社が所有しています。この私有財産を強制的に収用するわけにはいきません。憲法で保障されている財産権の侵害になるというのが定説です。

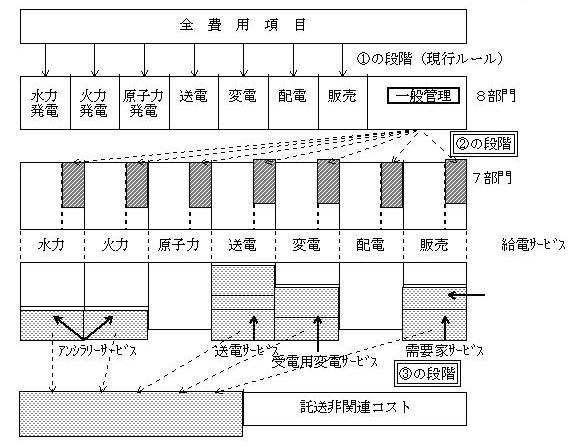

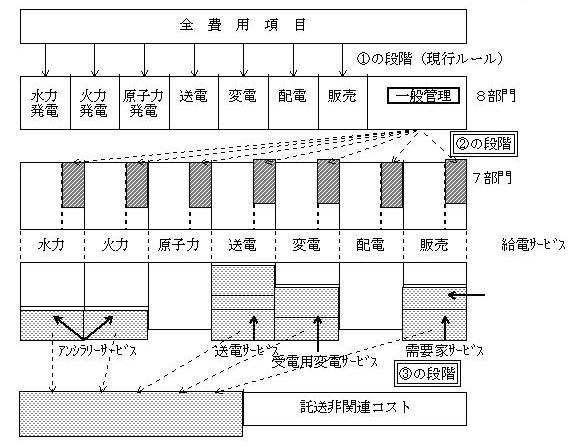

部分自由化された現在は電力会社は競争部門と非競争部門が併存しています。これらを分けることを会計のアンバンドリングといいます。託送料の計算方法が透明で公平であればいいのですが、この計算方法がとてつもなくややこしい。図のようなABC会計制度と呼ばれる計算方法を採用していますが、配賦基準や費用の区切りの方法は何通りもの考え方があるからです。既存電力会社が一民間企業の立場で、かつ、競争の当事者に立っているのですから会計面のアンバンドリングだけでは不十分です。

電気事業審議会基本政策部会・料金制度部会合同小委員会報告(1999・10・20)より