電力自由化政策

No.8 財政メカニズム

再生可能エネルギー普及策として実際に採られている政策は太陽光や風力発電設置時の補助金政策と電力会社による余剰電力購入メニューという買取制度です。でも補助金は縮小・廃止の方針が出されているし、買取制度は電力会社の「持ち出し」によって維持されています。

地球温暖化問題を考えて、「再生可能エネルギー普及策をとるべし」という総論については賛成が得られているのだから、普及に必要な費用は社会的費用として国民全員が広く負担する必要があると思います。具体的には、電気料金の中に含めるか、税金として別途負担を求めるかになります。

税金の投入を求めるのがドイツ型の買取制度で、表に示すような詳細な買取価格が決められています。電気料金の枠内でというのが図に示すイギリスやデンマーク型の「クォータ制」+「グリーン証書」のシステム(Renewable Portfolio Standard;RPS)です。

|

再生可能エネルギー |

補償金額 |

|

水力、埋立廃棄物、鉱山等からのガスからの発電 |

15ペニヒ/kWh |

|

バイオマス500kW以下の発電施設 5000kW以下の発電施設 5000kWを超える発電施設 (2002年以降毎年1%づつ減額) |

20ペニヒ 18ペニヒ 17ペニヒ |

|

地熱エネルギー 2万kW以下の発電施設

2万kWを超える発電施設 |

17.5ペニヒ 14ペニヒ |

|

風力(委託開始日から5年間) (2002年以降毎年1.5%づつ減少) |

17.8ペニヒ |

|

太陽エネルギー (2002年以降5%づつ減少)) |

99ペニヒ |

<ドイツ再生可能エネルギーによる買取価格(再生可能エネルギー法より作成)>

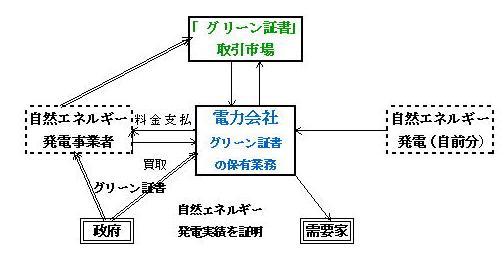

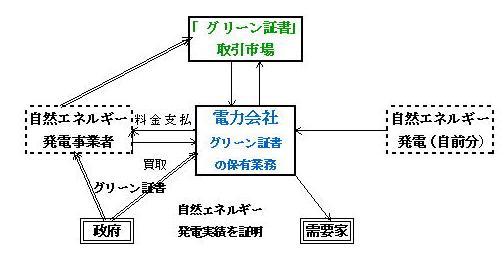

RPS(クォータ制度+グリーン証書取引)

(「マイクロパワー革命」より)

一方のRPSは経済産業省が2003年の導入をめざしています。「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案」を今国会に提出予定です。2010年度に新エネルギーの割合を1%まで引き上げることを目指しています。

日本の風力に適した地域は北日本に限定されているので、販売量の一定割合を再生可能エネルギー発電にするように義務づけると、電力会社によっては負担が増すという問題が生じます。上図のようなグリーン証書取引は自然エネルギー発電業者にコスト低減を促す効果をもちます。しかし、競争が厳しいので地域の小規模な自然エネルギー事業は排除されてしまいます。

電力買取制度は価格差を税金から補う制度で、超党派の自然エネルギー促進議員連盟による自然エネルギー発電促進法案では差額は電源開発促進税から補助する案になっています。

一方、RPSは競争原理を取り入れた切り札の如くいわれますが、証書価格がゼロ、すなわち、再生可能エネルギーコストが一般商用電力コストと同じになったとき、この制度は終わることになります。あくまで暫定的な制度です。そして、導入目標値が透明に決定されることはなく、必ず政治的妥協の産物になります。